아침을 먹고 나서 아내가 “재미있는 기사가 있다.”며 카톡으로 뉴스하나를 링크해서 보내주었다. 요즈음 카페, 캠핑장, 스터디카페, 주점 등에서 특정 연령대를 배제하는 경우가 많이 발생하는 것 같다. 그 중에서 폭소를 자아내게 한 것이 바로 이것이다.

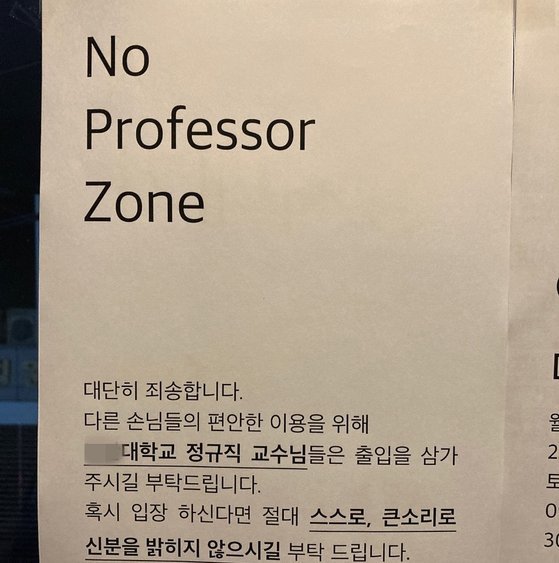

No Professor Zone

기사를 보니 충분히 이해가 간다. 대학명까지 버젓이 적어 녹은 것을 보면 점주가 그동안 겪었던 나쁜 기억들이 클 것으로 보인다. 사회의 여기저기에서 이런 특정연령의 배제는 딱하나에서 비롯한다.

“매너없음.”

즉, 진상손님들일 것이다. 그런데 재미있는 이야기 하나 하자면, 의과대학교수들은 다른 곳에 가서 절대로 자신이 의과대학교수인 것을 잘 말하지 않는다. 이유는 명확하지 않지만, 성향이 그럴 수도 있고, 또 대학병원교수라고 하면 청탁(?)이 많아지기 때문이기도 하다.

언젠가 그런 뉴스가 나왔었다. 아파트에서 자신의 아빠가 의사인 것이 밝혀진 후 시도때도 없이 전화가 와서 잠을 제대로 못잔다고. 그런 우려때문인지 몰라도 의과대학교수들은 어딜가도 의사인 것을 잘 밝히지 않는다. 교수 뿐만 아니라 의사들도 그런 경향이 있다고 본다(페이스북에 글들에서 느껴진다.).

식당 같은 곳에서 대학교수 타이틀이 무슨 벼슬이라도 되는 듯한 모습을 보이는 경우를 간혹 본다. 올라온 뉴스를 찾아보니 작년에 올라온 뉴스로 보인다. 그런데 충분히 이해가 간다. 더 웃긴 것은 단체손님들 중에 자꾸 큰소리로 “김교수’, “박교수” 등 호칭을 너무 크게 부르며 시끄럽게 한다는 것이다. 거기에 때로는 “이박사”, “정박사” 등 박사의 호칭도 등장한다.

사회적으로 배웠다는 사람들의 추태는 일반인의 추태보다 사회적 비난이 클 수 밖에 없다. 배웠다는 사람들의 “사회적 책무성” 때문이다. 일부 교수들의 모습일테지만, 같은 교수로서 ‘쪽팔리는’ 기사임에 분명하다.

그러나 우려스러운 부분도 있다. 교수에 대한 막연한 기대가 무너지면서 반감을 넘어 혐오의 대상이 되어서는 안된다는 것이다. 일부 교수들의 일탈에 일침을 가하는 것은 좋지만 우리사회는 뭔가 편가르기에 학습된 탓에 서로를 적대시하고 혐오하는 사회가 되어 버렸기 때문이다.

우리사회를 좀 더 균형있게 바라보고, 스스로 자신의 사회적 책무성에 대하여 생각해 보는 삶의 시간들이 되기를 바란다.